になるとこんにちは

生活のタネをお届けするタネ屋のマルです

今日も私見たっぷりのタネをお届けします。

今回は7月の天文カレンダーから日常のライフデザインやカラダデザインの参考にするべく眺めてみたいと思います。

7月は二つのサイクルの重なりから起きる増幅や減少がカレンダーからみえてきます。

天文イベント

7月は古来からの風習のイベントも目白押しですが、

なんと言っても「日食」と「月食」が両方ある月になります。

これらは「太陽」「月」「地球」のサイクルの重なり合いになります。

関東で直接見えるとしたら「月食」の半影食になります。

タイトルからすると、重なりによる欠け(減少)と見た目は言えますが、

影響力は増加するものと言えそうです。

日食や月食は、古代からこれを予言する事で統治者が神に値するような地位まで威厳を高める事が出来たものでもあります。

今回の日食は南米でありますので、混乱しているの南米に更なる課題が登場するのか?人によっては新たなサイクルの出発点になるのか?動向が気になりますね。

南米もアメリカと中国の対立も見えています。

私の好きなコーヒーを始め時代の転換期の最後の年としても南米の影響はどんなものであろうと私達のライフスタイルに直結してきます。

「月食」に関しては九州・沖縄が主に見えるエリアですね。

表(昼)の主役の「太陽」と裏(夜)の主役の「月」、そして自分自身のカラダと言える「地球」の関係性と重なり方が

私達自身にどのような影響をもたらすのか?

イベントしても興味深いですが、

時代の転換点である三年間の最後に当たる今年と見た時にはライフスタイルに関係してくる要素は何かあるかもしれませんね。

今週大阪で行われる「G20」はかつてないほど世界を変えてしまう可能性をはらんでいるタイミングになります。

そういう意味では今週の社会の出来事とリンクしていく事は十分に考えられます。

世界だけでなく、

ミクロコスモスである私達自身の「太陽(脳神経)」と「地球(肉体)」と「月(精神)」の関係性に影響がある人もいるかもしれません。

人によっては、原子・陽子・中性子や量子の世界でイメージが起きる人もあるのかもしれませんね。

天文現象の詳細は国立天文台の解説をご覧ください。

月のサイクル

7月は「月」が太陽と並んで重要な要素ですね。

上の項目で月食もありました。

この日は「満月」です。

満月では大潮にあたり、満潮と干潮のサイクルの波が一番ピークです。

さらに後半でご紹介しますが、自然の「気」の要素の「木」が重なるタイミングです。良いものも悪いものも関係なく増強してしまうと言われています。

木星もこの後ご紹介する天文イベントでもあります。

例年、大潮と台風が重なるケースが多いのです。台風でなくても「木」が象徴される雷雨や暴風は日頃からの注意が必要なのかもしれません。

時代の転換点とこの二つの星の関係は個人的に面白く、

西洋の社会システムの中心の木星(例:大天使長ミカエル)(東洋では風神雷神など自然現象の脅威の象徴)

東洋の社会システムの中心の土星(例:陰陽五行)(西洋ではサターンリターンなど悪いサイクルの象徴)

今月6月は木星の「衝」で来月7月は土星の「衝」で観察しやすく、

ど知多の世界でも復活した金星は来月明けの明星がほぼ見えなくなります。

これ自体に吉凶はないのでしょうが、社会の変換点でもあり、一旦水平に戻されていく気配が感じられますね。 (個人的な妄想です。笑笑)

暦・季節

こちらも主に太陽と月が主役にはなっていますが、

私たちの日常の暦や旧暦や季節など1年単位でこの周期性を利用して私達は生活しています。

個人的には、宇宙・自然・カラダなど全体を通して考えていくときにはいくつかの暦を使っていくのですが、現実的には太陽を巡る惑星の関係性を現代的な解釈で体内時計と連動して観察しています。

この関係で最近は「太陽黄経の角度」をヒントに考えてまいります。

実は現場でよーく観察していると、この角度で今回のテーマである周期性など見えてきます。

余談はさておき、暦ですね。

昔から日本人に馴染みある二十四節気では、「小暑」「大暑」と夏至の太陽を追いかけるように現実の暑さも日々増していくのが表現されてますね。

また、雑節の「半夏生」はこの時期私は神社仏閣で見かけた記憶があります。

昔は農作業の目安でしたが以前ご紹介したように、気象の変化と農作物の品種改良に伴い現在では季節感をもたらすものになりつつあるのかもしれませんね。

そして「土用入り」ですね。私がカラダの変わり目の目安として20年間観察してきたものなのでどうしてもいつも比重が大き区なってしまいます。これについては徐々にご案内してまいります。

これも機会毎にお知らせしていますが、「甲子」です。

前回は個人的にcs60を開始するアナウンスのタイミングとして使って、7月から実際活動スケジュールが決まってきました。この甲子ももう少し少し先で改めてご案内させていただきますね。

行事・イベント

7月はちょうど正月や年始の行事の裏側にあたる関係で、日本だけでなく他の国でもお寺などで大きな行事があると思われますので、夏休みで旅行する方は、是非体験していただきたいところですね。

一つ一つ今回は簡単にご案内して、またそれぞれの記事を書いて行く予定です。

七夕

7月の七夕は現在の暦の上での7月7日です。

古来からは最近ご紹介してた娘娘での西王母の物語が原型と言われていますので旧暦の七月七日で考えると現在の暦で考えると今年は8月7日に当たります。

とは言っても行事としては来月の7月7日になると思いますので皆様の解釈でいいのではないでしょうか。

個人的には中国の西王母からの織姫と日本の龍宮の乙姫が重なり、更に月の姫であるかぐや姫が織りなす7月の天体と考えるとauの三姫と三太郎のCMが更に面白く感じてきます。

1年前にも七夕の事を書きましたのでよかったら

盂蘭盆会

盂蘭盆会は主に仏教の行事で、私たちのお盆の起源と言われています。

先日の台湾でも、ガイドの方が台湾の重要な行事の中に正月とお盆は特に大事な存在だとか。

盂蘭盆会は正月行事の小正月(1月15日)の対で裏側のものですね。

カレンダー上も旧暦で数えるとちょうど裏側になります。

台湾で一番多い「道教」では三元(上元・中元・下元)のうち中元が盂蘭盆会に当たります。

日本では仏教と道教が習合してご先祖の供養と目上の方へのご挨拶という習慣がそれぞれ残っているようですね。

因みに上元は1月15日の小正月で小豆粥を食べ豊作の祈願

下元は10月15日は先祖霊を祀ることから派生して経典を読み今で言う厄除けのような風習があったとか。

お盆についても昨年書いたものがありましたのでよかったら読んでみてください。

夏越しの祓(大祓)

大祓は神道の儀式ですね。

天皇も神道の頂点としての存在でもありますので宮中で大祓をしてきました。

私達に馴染み深いのは茅の輪くぐりですよね

ウィキペディアより

ウィキペディアより

宮中も民間も同じように祓・解除することで清めて健康で無事に残りの半年を過ごすための儀式とも言えます。

カラダ的に言えば、デトックスや解毒といったところでしょうか。私が始めるCS60は電気のデトックスと言えますので同じような目的とも言えるかもしれません。

八専

今回はこの八専を初めてご紹介します。

私自身これまで気にしてきたものでは無いのですが、

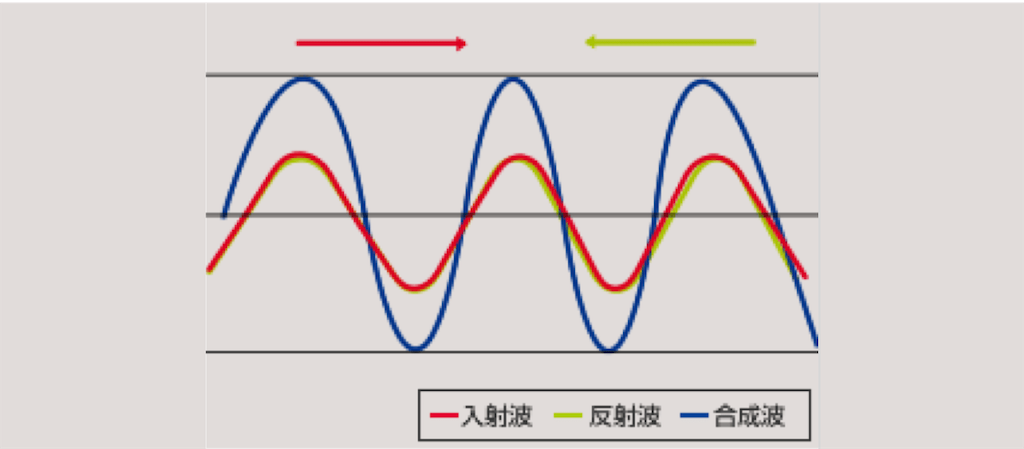

7月のように自然の要素が重なり増強されたり相殺されたり又は減少などの現象は周波数の同じ周波数の波長の重なりに見えてきます。

共鳴現象などがそうです。

共鳴が起こるのはなぜ? | “聞こえ方”の不思議 | TOA株式会社より

今回ご紹介するのか「八専(はっせん)」は、この共鳴が如く自然界のサイクルの重なりと見れるものです。

暦でお馴染みの十干十二支(時間×空間)の60個の配列の中で、自然界の五要素としての陰陽五行の重なりが連続する時期が8日間あることから八専と呼ばれる、60サイクルですので年6回あることになります。

十干十二支は下になります。甲子でいつも使っている図です。

これの五行を当てはめて八専の日を見てみると下のようになります。

上の表で十干と十二支の五行要素が同じ日が八専になります。

上の波の図で重なって大きな波長になっている状況と同じと思って頂けるとわかりやすいのではないでしょうか。

時空間を織り成す要素が重なればより強調された模様が出てくるが如くに、私達自身や周囲の「気」を作り出します。

善し悪し関係なく強調されてしまいます。

よく見れは自分や周囲を観察しやすく、認識の助けになりますが、

都合の良いことが起きるとはかぎりません。

社会をじっと観察しながらも、自分自身はより平坦に淡々と進めていくスタンスが求められるかもしれません。

周囲に振り回されるとより大きなリアクションに変わります。

利用するも注意するもその方の価値観が反映してきますが、この原理を知っておくのは有効ではないでしょうか。

G20前の駆け引きが世界中で頻発しています。

より大きなインパクトが発生した時の波の重なりをどうしていくか?

7月は観察も重要になってきそうですね。

今回の月間カラダ予報はいかがでしたか?

新しいタネの発見につながっていったらうれしいです。

タネ屋のマル

〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜

丸山 泰弘

薬剤師、健康・レストランのコンサルタント

Twitterでカラダに影響する旬の情報を発信していきますこちらもどうぞ

@taneyakumaru