こんにちは

生活のタネをお届けするタネ屋のマルです

今日も私見たっぷりのタネをお届けします。

塩を巡る旅として今回訪ねたのが

「塩竈神社」

春分の3月21日に水平の水鏡のタイミングで行ってきました。

結果的に塩竈の地はまさしく水鏡の旅にはふさわしい場所でしたね。

ここは製塩所の見学ではなく、歴史的背景の文脈からの旅になります。

場所は仙台の上にあたる塩釜市

松島湾の南側です。東京からは新幹線で日帰りも可能(タイトスケジュールですが)な場所です。

まず私なりにこの地の歴史的背景を見ると、

神話と私達の教科書で習う大和(ヤマト)の最北エリアである事がまず言えますね。

天孫降臨したニニギにが地上に降りた時と、鹿島神宮・香取神宮でも知られているタケミカヅチとフツヌシをこの地まで案内した神でもあります。海幸彦・山幸彦の案内人でもあります。

「古事記」「日本書紀」「先代旧事本記」でも登場する「塩土老翁(シオツチノオジ)」がその神です。

製塩技術を教えた事から塩釜という地名があるようですね。(それが関係するのかわかりませんが、鹿島神宮(タケミカヅチ)のあるエリアは発掘上日本最古(縄文)の製塩が土器にて行われていた場所でもあります)

関東ではあまり知られていない神かもしれませんが、塩土老翁が現地に製塩技術だけでなく漁業技術など民に教えたことから今でも現地では非常に厚く親しまれている神様のようですね。

奈良や京都から見れば鬼門方向にも当たるので、天皇や仏教の中心地から見ても重要であったのは現地を巡ると見えてきます。

塩釜の先の石巻市には「金華山」があり日本で始めて金の発掘があったのは朝廷からも神社仏閣からも非常に重要な地になったのは想像できます。

そこから金華山には弁財天が祭られ、頂上には竜宮城の主とも言える多綿津見神(オオワタツミノカミ・竜蔵権現)が鎮座しています。塩土老翁が道先案内人となり「海幸彦・山幸彦、又は浦島太郎」のリアル舞台の様にも見えますね。塩釜神社の博物館にある亀の剥製をを見ると、これなら普通に人間が乗れる!と

【時空の旅】月の満る夜、一里にて潮目を想う (銚子市編) - 薬剤師が語る 生活のタネ

その後朝廷が出来てから、征夷大将軍として坂野上田村麻呂が平定した最北がこのエリアですね。「志波城」を築いています。この名前は塩竈神社にある「志波彦神社」とも関係がありそうですね。

時代を進めると、奥の細道で有名な松尾芭蕉が来ていた地としても名所が多数残っています。塩釜の先の松島が風光明媚な名所として昔から知られていたのがよくわかります。

前置きはこの辺にしておいて

では、塩竃神社へ

表参道です。

現地の方は男坂と呼んでいる様で202段の急勾配。

一気に登るのは息切れして今いますので、一段一段ゆっくり呼吸を整えて登ると瞑想かの様に心が整えられ、欲望からではなく、余計な事は考えず神社に参拝できますね。

因みに同じ202段でもなだらかな裏参道がありこちらを女坂とも呼ぶ様です。

境内に入ると、正面にはタケミカヅチとフツヌシが祭られ、右側に別宮として塩土老翁が祭られています。

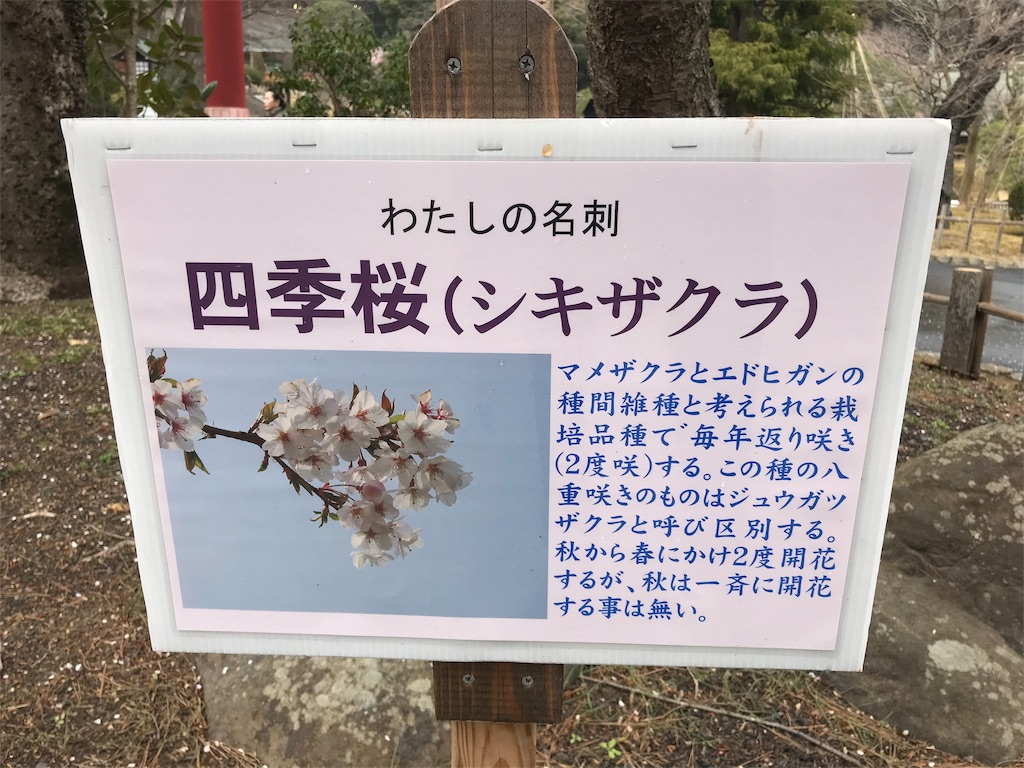

塩竈神社は塩釜桜という桜が有名で、神紋も桜紋と珍しいです。

この桜はソメイヨシノより一週間ほど遅く4月の1週目辺りが例年咲いているとの事でした。

今年は暖かいので少し早まるのでしょうか?

塩竈神社のすぐ裏手の一段降りた場所には「志波彦神社」があります。

この神社の鳥居前には、一足先に咲き始めた桜と梅が華やかにしてくれていました。

7月には神社麓にある御釜神社で塩神事が行われ、藻塩が作られて奉納されます。

その時に使用される釜もここにあります。

製塩を巡るにてはここも大事なポイントになりますね。

またその頃来れるといいのですが。

主に巡っているのは以上ですが、

巡り終えて、改めて振り返ってみると非常に濃い時間を過ごせました。

塩竃神社神社の麓の町は、2mの津波でかなりダメージがあった様ではありますが、

8年経ってようやく駅前の開発が始まったようで、皆さま色んな想いを抱えながらも一歩ずつ歩み出している姿はこちらが勇気を頂けます。

さて、前振りの歴史的背景を踏まえ巡り終えてみると、いろんな想像が湧いてきます。

塩土老翁(塩土の神)は海を経由してこの地に入ったと言われ、その場所には「鼻節神社」があります。船渡の神様ということのようです。

この鼻節神社の御祭神は「猿田彦命」と「岐神(クナドノカミ)」です。

天狗の異名をもつ鼻の出た猿田彦に因んで鼻節と言われているのでしょうか。地理の突き出し方に例えているのか。

岐神は久那土神とも書きます。この神は、東国三社の鹿島神宮・息栖神社・香取神宮の「息栖神社」の御祭神です。

実は、猿田彦、塩土老翁、岐神、興玉命、事勝国勝命、太田命を同体異名の6座とする説もあるようです。

東国三社の関係を見ると息栖神社の岐神と塩土老翁は関係性をみると同一または同じ役割と感じます。

また、塩土老翁と猿田彦は両方とも天孫降臨に関連した案内役で共に始めの一歩を踏み出す役割で陸地の猿田彦と海の塩土翁とも見えます。

更に、志波彦は岐神という説や坂上田村麻呂の最北から端とか小波と書いたりシオと読むなどの色んな説があるとの事もあり、6座ならぬ7座同体異名とも言えそうと妄想が広がります。

私は学者ではありませんので、結論は出せませんが、

カラダ的に眺めてみると、

神話の世界ですので、多綿津見神も含めて8座という見方から塩釜の地を見て、

破壊神のタカミカヅチと創造神のフツヌシそのゼロ地点から発生して八卦の様に8つの側面(顔)を現実の世界に見せてくれている様にも見えます。

この8つのキャラクターに自分自身や周囲の環境を見ていくのも神話の法則であったり、心理学的であったり環境学であったり感し取れていくのかもしれませんね。

これを8本の杖と見れば一周すれば16枚の八重菊の菊の御紋と同じになります。

陰陽や水面上(陸)と水面下(海)などいろんな世界観とリンクしていきます。

大げさかもしれませんが、内臓の8つの役割や神経と骨のシオミツダマ・シオヒルダマの様な代謝機能や免疫機能の世界観とも視座は展開できます。

個人的には非常に多くの学びをいただけたので、これをもとにカラダ予報などいろんな場所で皆様に多様なタネをお届けで切る様にしていければ今回の機会を共有できると思いますので、一つのテクニックにこだわらず多様な視点からこれからもお届けできればと改めて思った旅でした。

神話の世界だけではなく

塩竃神社周辺は素晴らしい多様な食材もあります。

何より現地の人が非常に良かったです。

何も決めずに歩いても現地の方が色々教えてくれますので是非旅してみてはいかがでしょうか。

今回のテーマ「塩を巡る旅」はいかがでしたか?

新しいタネの発見につながっていったらうれしいです。

タネ屋のマル

〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜

丸山 泰弘

薬剤師、健康・レストランのコンサルタント

Twitterでカラダに影響する旬の情報を発信していきますこちらもどうぞ

@taneyakumaru