こんにちは

生活のタネをお届けするタネ屋のマルです

今日も私見たっぷりのタネをお届けします。

先日、長野県の諏訪の旅をしてきました。

その旅で感じたものは、客観的に眺めてみると前回の内容の2019年のキーワードに関連していて、2019年からの私の生き方のヒントを頂けました。

また、諏訪という場所は縄文時代から現在に至るまでの歴史の形跡が地域の中で消されずに残されていますので、古代から順に眺めながら、私の専門のカラダへと繋げるヒントを模索していきます。

最後の縄文

諏訪周辺は日本全土に稲作が広がっていく中、最後まで稲作を取り入れず、最後の縄文の地とも言えそうです。それだけ長く文化を蓄積また大事にしていたものが、国宝にもなっている「縄文のビーナス」をはじめ有名な土器が数々出土してます。今回は時間が無かったのでこれは次の楽しみに。

周辺は弥生文化に変わっていくなか縄文を貫いた舞台裏の景色ともいえそうですね。

最近縄文の展示会も多かったので気になる方もおおいのでは?

また、これもまた古代からの遺産だと思うのですが、諏訪大社上社本宮にある硯岩です。巨石の上には水が溜まる様になっていて、柱と共に神と繋がり続けてきた証です。御神体はこの奥にある守屋山で、以前一度登った事がありますが、大きな磐座ばかりの山で、古代の信仰の対象になっていたのがよくわかります。

諏訪は、巨石があるとそれを祀り神社が建っています。時間があればそんな場所も立ち寄ってみると古代からの山岳信仰や自然信仰の形跡が感じられます。現在もそうでしょうが、昔は非常に重要な装置として存在していたのは想像しやすいですね。

この様な点から縄文に興味がある方には先ず楽しい場所ですね。

弥生から古事記の舞台へ

諏訪といえば何と言っても「御柱(おんばしら)」が有名。

元々は古代山岳信仰や自然信仰にあった「蛇」(ミシャグジ)を祀るものから始まったと思われますが、古事記にあるタケミナカタがこの地まで攻め入って来た事と地元の信仰が掛け合わさって現在のカタチに変化してきたのではないでしょうか?

古事記側から眺めると、天孫降臨によって遣わされたタケミカヅチ(鹿島神宮)と出雲のタケミナカタが力比べをして、最後に追い込まれた場所が諏訪で、もうここから動かないので許しを請うストーリーです。柱がタケミナカタで周りの柵がタケミカヅチが追い込んだ檻と見立てる事ができます。

一番最初の諏訪大社の二枚の写真を見てください。

右側か下社で出雲系の形跡が色濃いです。

因みに左側は上社で、古代のミシャグジ信仰ね形跡が色濃いもので、違いを感じて見るのは楽しいですね。

ここでも最終的に敗者側だったり物語の裏舞台になっていった背景がありますね。

現在、大相撲の場所中ですが、日本で最初の相撲という事で 、タケミナカタ(諏訪・出雲)とタケミカヅチ(鹿島)は相撲の神でもありますので、この一年の相撲業界の出来事と重ねてみることもできそうですね。因みに諏訪大社にはみんな土俵があります。

私の血筋に関係する雷電の像。雷電は八ヶ岳を挟んで反対側のエリアで生まれています。さらに出雲(松江藩)の力士として活躍したのは歴史的因縁があったのでしょうか。相撲 - 薬剤師が語る 生活のタネ

一方、諏訪の御神体は古代から変わらず守屋山です。その名前から連想されるように「物部守屋」がここまで勢力を伸ばしていた、又は物部氏がここまで逃げてきた。など解釈はあるのかもしれませんが、古代のミシャグジ信仰(山岳信仰)に物部氏が神官として受け入れられたとも考えられます。

縄文の信仰は神官が居なかった可能性がありますので、個々の祈りの社会から弥生の社会システムの導入と一緒にヒエラルキーや役割分担が発生したのかもしれません。

諏訪がユダヤとリンクするという見方もありますが、物部氏や安曇野のアズミ一族の祖先を辿ると渡来系とも考えられますので、大陸の文化として入ってきたと強引に考えられなくもないですね。

どちらにしても自然信仰の強い場所ですので、ユングの言う集合無意識のなかで同じ情報にアクセスして似たようなモチーフが現象化したともとれます。

私は勝手な妄想を広げて楽しみます。

ここで登場する物部氏は先祖をニギハヤヒとし「旧事記(先代旧事本紀)」の中心に居ます。しかしながら廃仏派であった為に、次に登場する聖徳太子に負けて歴史から消えてしまいます。でも旧事記を著したのは聖徳太子ですので皮肉ですね。

聖徳太子と空海の登場で神仏習合

近年の教育の現場ではこの表現は使わなくなりましたが、私の馴染みある方で書かせて頂きます。

諏訪に限らず聖徳太子の出現は「大化改新」で世の中に仏教を広めていきます。

その流れで今回の諏訪大社に関係していると思われる「善光寺」は神社からお寺に切り替わります。神社の名残は周辺にまだ残されています。

この善光寺で有名なのが6年(数えで7年毎と表示されます)に一度のご開帳があります。連動しています。「善光寺」が丑・未年にご開帳し触った人を保護し、御柱が寅・申年に行われ、新しい柱を立てる。この様な連動で変化を乗り切る様な構造にも見えます。

理由は想像ですが、陰陽五行・易経・干支などに興味がある方には楽しめるのではないのでしょうか。

また私の故郷には北向観音という善光寺と対になっているお寺がありますが、地図で見たら善光寺と一直線でした。

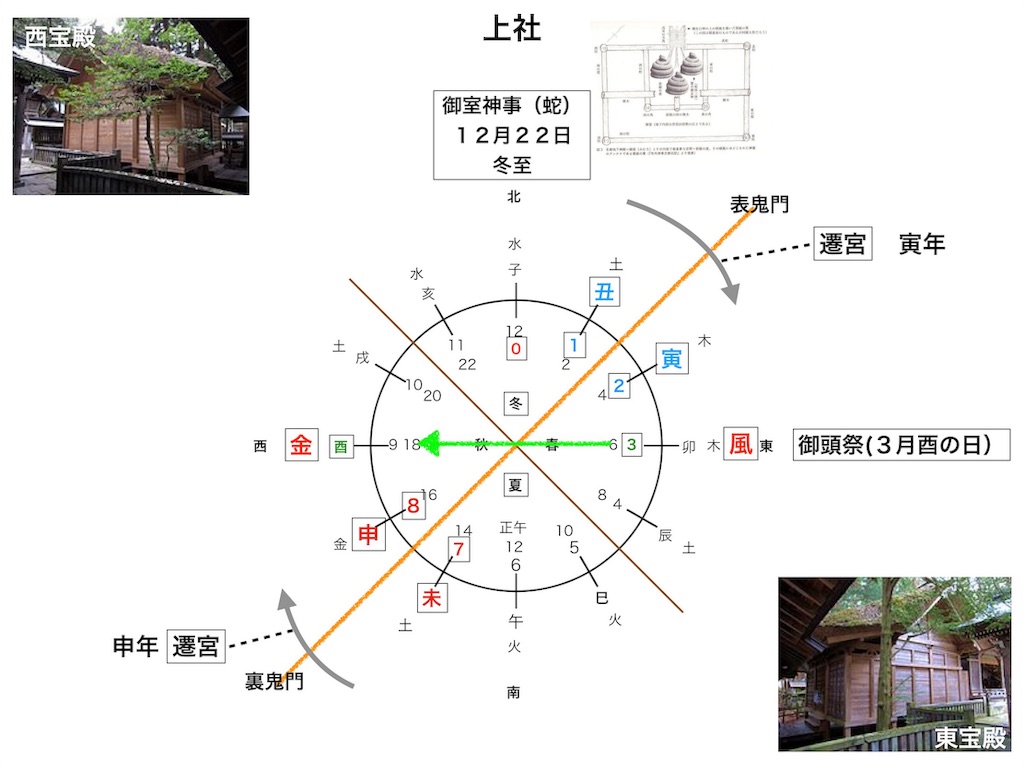

陰陽五行・干支・易経のついでに諏訪大社の上社・下社でも上の図と関連する祭り事が行われていますのでご紹介します。

私の印象では、「上社」は古代の信仰体系から神仏習合の要素が色濃く残っていて、

「下社」では古事記や出雲など外から加わってきた要素が非常に色濃く残っている印象です。

上社

まず上社なんですが、現在は行われているのかわかりませんが「御室神事」です。

山の蛇神(ミシャグジ神」)が、冬至から三日で「死と再生」そして「交わり生成と変化」のプロセスを経て神の再起動ともいう様な神事があり、終了した寅月の翌月の卯月の酉の日に豊穣を願って御頭祭(鹿を数十頭捧げる)を行います。御頭祭は、稲作で言うところの神人共食の祭、現在で言えば11月23日の新嘗祭と重なる様なものですが、「山の恵」を願った古代と「田畑の恵」を願う稲作以降(天孫降臨の前と後とも言える)の違いでしょう。

御室神事は、ミトラ教やキリスト教が太陽と南十字星の関係から太陽の死と再生として一番大事にしてきた事と全く同じものです。

ここから冬至・クリスマスと11月23日の大嘗祭・新嘗祭は背景の違いで目的が重なる様にも見えます。これは次回書いてみますね。

また、上社の硯岩のある場所と大太鼓の位置と東宝殿と西宝殿の位置関係を現地で見てもらうと山と硯岩が「頭」で太鼓が「大地」で山と湖への通り道になっています。人間の神経に当たりますね。その左右で遷宮する構造です。

以前お化けの「ヒュードロドロ」の話もこれに少し関連しますね。カラダ予報 《土用終盤の2回目の丑の日》もう一つの冷まし方 - 薬剤師が語る 生活のタネ

下社

下社は上社と全く違い、古事記の世界観が色濃い事もあり伊勢神宮の世界観にちょっと近いですね。

春宮と秋宮という二社があり半年ずつ遷宮してエネルギーの更新をしています。

伊勢神宮が出てきましたので、「柱」で比較するとまた面白いです。

諏訪大社は柱を外のワザワザ露出させています。一方伊勢神宮は「心御柱」で見る事も出来ず、近年まで内容すら公開されていなかったものです。

下社にはタケミナカタファミリー(出雲系)が主に祀られています。

上社、下社共に社の周囲には山からの沢で綺麗な水が流れています。

古事記の舞台裏で正史から除外されているものの形跡が多いのも諏訪の特徴です。

先程登場した物部氏の存在です。聖徳太子の登場と共に歴史から物部氏は消えてしまいます。しかし諏訪信仰や善光寺の中に現代まで名前を刻み込んでいますね。

諏訪信仰の御神体もそうですし、諏訪の神官は守矢長官。何か繋がりがありそうですね。

更に驚きなのは善光寺の中心の柱が守屋柱

善光寺コード???諏訪御柱の守護秘術より引用

何らかの関連はあるように感じますよね。

聖徳太子の登場の後

仏教が広がってくると天才が出現します。空海です。

諏訪大社の中に仏教の神を導入していたのです。

上社の神主さんんが御神体ではない方を向いてご祈祷していたのが以前不思議だったのですが、どうやら弘法大師が「お鉄塔」を設置して上社では普賢菩薩、下社では千手観音、諏訪湖を大日如来として諏訪地域を大きな舞台装置としていたようですね。

この様なプロセスの中で、諏訪大社の神を「諏訪大明神」という表現に変化してきた様ですね。

下記サイトより引用

この様に空海の登場により「神仏習合」という江戸時代まで続く信仰体系の基礎が出来上がった様ですね。

諏訪と同時期の確立され現在まで形跡がしっかり残っている場所の中に以前ご紹介した大分県の「六郷満山」があります。

当時は「六郷満山」が中枢に力が及ぼす表舞台で、諏訪は中枢の祈祷を受け持ちながら舞台裏を受け持つ構造になっていたかもしれませんね。

八幡神社と稲荷神社から日本人の生き方を感じ取る - 薬剤師が語る 生活のタネ

武士の世新たなポジション

時代が進み武士の世になると「戦いの神」としてのポジションになっていった様です。

武田信玄が「諏訪明神」と善光寺を厚く信仰してこの地を獲得して行きました。

諏訪大社は相撲の起源でもありますし、「風神」として神風をイメージされていたのではないでしょうか。

諏訪地域は風が非常に強い場所で、風を鎮めようという象徴が現在でも多く見受けられます。山の神は風になっておりてきて豊作をもたらす一方で強すぎれば災害になります。武田信玄の「風林火山」の様な世界観と重なってきます。

諏訪の近郊でも「風の三郎神社」など 見受けられるのもこの「風」との向き合い方が現れています。

この「風」ですが諏訪地域には向き合い方の特徴が今でも色濃く残されています。

神仏習合の影響か陰陽五行思想に当てはめるとわかりやすいです。

「金剋木」で風は木性ですので、金(鎌・金属)で風の力を弱める。

屋根も鎌型や扇型?などあり風と関連する?象徴が見受けられます。

干支や易経なども得意な方は更に深く考察できそうですね。

関連する鹿島神宮の地震との関連を考えると「震」や「風神・雷神」などのイメージとも重なるのではないでしょうか?今後旅する予定の方は周囲を見回すと面白い旅ができるのではないでしょうか?

明治維新での変換

明治維新によって諏訪に限らず日本の信仰体系は大きく変化を迫られます。

この時に伝統的なものが消えていきました。

廃仏毀釈運動から神仏分離令が起こり、天皇を頂点とした「国家神道」へと国の統治下へ宗教が転換せざるを得なくなり、神官の継承ができなくなり、神仏習合していた諏訪でも周囲に沢山あったお寺は形跡があるだけで大半は無くなっています。

先程ご紹介した弘法大師の設置したお鉄塔は現在は他のお寺に移され、現在は鏡があります。

そこから現在の御柱祭を中心とした諏訪の文化になってきたのでしょう。

それでも、これだけのものが残されているのは素晴らしい事ですし、地元の方々がしっかり受け継いでこられたのはよくわかります。

アニメのモチーフが重なる

私が過去行った中で登場するモチーフが重なってくるものが二作品あります。

「もののけ姫」と「君の名は」です。

といってもここがアニメの舞台ではありません。

特に「もののけ姫」は登場人物の名前や地名や歴史的背景で重なるものばかりです。

象徴的なのはデイタラボッチ伝説です。この地方には昔からデイタラボッチの逸話が残っていて、守屋山のの反対側にはデイタラボッチの腰掛けと言われる高ボッチ高原と居場所もあります。

「君の名は」では細かく見ていくと色々あるのですが、立石公園という場所がイメージと重なり話題になりました。

この映画から瀬織津姫をイメージする方も多い様ですが、空海が関係していた場所ですので、清瀧明神などかつては祀っていた可能性はありますね。

この空海との関連がある場合、先日の展示があった醍醐寺との関連で歴史の表裏で触れていればこれから何か連動する事もあり得そうで面白いですね。

アニメは見る方の想いの問題ですので、旅する方はこの様な点から眺めて色々感じ取ってみるのもいいのではないでしょうか。

長野県の中の諏訪

これまでザッと見て(かなり長かったですが・・・)面白い特徴が見えてきませんか?

時代時代で外来の要素を柔軟に受け止め、相手を祀り上げる事で、自分たちの場所も確保する。

排除したり無駄に戦ったりせず、早く負けを認め取り込んでいく姿勢です。

これは私の感覚なんですが、長野県民の気質が同じ様に感じていて、

外からやってきた人を大歓迎はしないまでも、排除せず、まず相手を知り、良いところを見つけて、結果的には自分たちがその良いところを取り入れて、入ってきた人を持ち上げるようなところがあります。

なので、移住であっても、観光であっても対立せず上手くいくケースが多いと思います。

生まれ育った土地は大事にするけど新しい文化は柔軟に取り入れる感じでしょうか。

時代を超えて継承されるとは

今回の諏訪の旅は日帰りでしたが非常に大きなインスピレーションを頂きました。

内面的なねじれや対立が予測される2019年に向けて、違う文化や価値観が接した時に、何を残していくものか?と考えた時、

双方の残し方や活かし方のヒントが沢山あったように思います。

方法論や解決方ではない為、表現は難しいのですね。

自分なりに簡潔に表現すると

自分の大事なモノを差し出して(ベットして)変化を受け入れたものが最終的に大事なモノを継承している様に見えてきます。

ちょっと大げさな表現かもしれませんが、伝統や継承という舞台裏には表舞台とは逆とも取られる様な流れがあって表が成り立っているという側面もありそうですね。

今後はこの様な側面も深めながら書いてみたいと思います。

なんだか日々重い内容になってきた気がしますが、私自身がまだシンプルにクリアーしていないのでしょう。

自分とも向き合いながら進んで参ります。

今回のテーマ「諏訪」はいかがでしたか?

新しいタネの発見につながっていったらうれしいです。

タネ屋のマル

〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜

丸山 泰弘

薬剤師、健康・レストランのコンサルタント

Twitterでカラダに影響する旬の情報を発信していきますこちらもどうぞ

@taneyakumaru